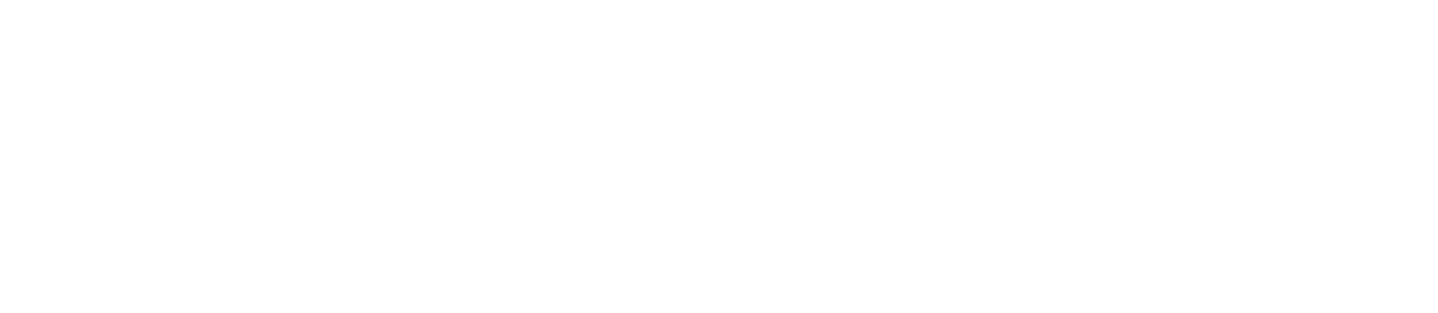

孝霊天皇は、第6代孝安天皇の御子として即位された第7代天皇でいらっしゃいます。彼の御代は「倭国大乱」の真っ只中にあり、吉備国との戦いが激化する中で、日本海側の諸勢力を結集し、この戦乱を収束へと導くための重要な役割を果たされました。

人物像:エピソードや逸話を通じて、親しみやすい人物像を描きます。

孝霊天皇の本名は「大山と猫難波ねやったらいこ」あるいは「太仁の御子」と伝えられております。現在私たちが知る「孝霊」という御名は、天智天皇の御孫にあたる大見三船(おおみのみふね)という学者が、持統天皇の時代に全ての天皇の御名を付けたとされており、孝霊天皇の御名も彼によって命名されたものでございます。

「孝」の字が初期の欠史時代の天皇に用いられる場合、その時代が「乱(たいら)」、すなわち争いの時代であったことを示唆していると指摘されており、実際に彼の御代は激しい戦乱の中にございました。

孝霊天皇の御代における「太仁(ふとに)」という本名の一部は、「大祭」つまり国家の重要な祭祀に関わっていたことを示すものとされており、国家の存亡をかけた戦乱期において、統治と祭祀という二つの役割を重く担われていたことが伺えます。

功績・主な出来事:その時代に起きた重要な出来事や、その方が成し遂げた功績を分かりやすくまとめます。

孝霊天皇の御代における最も重要な出来事は、「倭国大乱」の激化と、それに対する大和朝廷の大規模な反撃でございます。

- 「倭国大乱」の継続と原因: 孝霊天皇の時代も、前代から続く「倭国大乱」の最中にありました。この戦乱は、水稲耕作の拡大に起因する貧富の差が原因で、儲かる地域と儲からない地域の間で争いが発生したことに始まります。特に、「米の取り合い」が戦いの主要な焦点であったとされています。

- 吉備国との激戦: 大和朝廷の主要な敵対勢力は、大和に次ぐ規模の古墳群を擁する**吉備国(きびのくに)**であり、この戦いは彼の御代でも継続し、激しさを増しました。

- 大木日子諸進命(おおきひこもろすすめのみこと)の活躍: 孝霊天皇の御代において、この戦いで最も活躍されたのは、彼の祖父(あるいは親族)にあたる大木日子諸進命でございます。彼は元々、最高位の臣下(最少)の地位にありましたが、戦乱の激化に伴い、自ら戦いの指揮を執られました。

- 広範な連合軍の結成: 大木日子諸進命は、大和(ヤマト)に加え、越国(こしのくに、現在の北陸)、丹後国(たんごのくに、京都府北部)、出雲国(いずものくに、島根県)といった、日本海側の諸国(「山陰道」あるいは「裏日本」と呼ばれる地域)の勢力を全て集め、連合軍を結成し、吉備国と戦いました。

- 吉備国の背景: 吉備国が重要視されたのは、そこに新羅(しらぎ)の王族が拠点を構えていたためであり、この地域は「鬼が待つロウ君(鬼が待ち受ける土地)」と表現されるほど、激しい戦場であったと伝えられています。多くの豪族たちがこの戦いに参加しました。

- 記紀に功績が記されない理由: 孝霊天皇の御代におけるこれらの素晴らしい功績が、『古事記』や『日本書紀』に詳しく記されていないことについて、それは当時の大和朝廷が「負けている最中だった」からであると説明されております。歴史書は勝者が編纂するものであり、劣勢にある時期の記録は、その詳細が省かれる傾向にあるという示唆でございます。

歴史の舞台裏:時代の豆知識

孝霊天皇が御在位されたとされる時代は、日本の国家形成期にあたり、その実像は謎に包まれている部分もございます。

- 「欠史八代」の実在論: 孝霊天皇は、第2代綏靖天皇から第9代開化天皇までの「欠史八代」の一人として、その実在性や業績が議論の対象となることがございます。しかし、本資料では、彼らが実際に存在し、御功績も確かなものであったことを強く主張しており、安易にその存在を否定すべきではないと述べられております。

- 「口伝(くでん)」の重要性: この時代の天皇に関する情報は、全てが文字として残されているわけではございません。当時の日本では、本当に大切なことや秘伝は、口伝えで継承されることが多かったと指摘されております。文字で書かない文化があったため、孝霊天皇のような「欠史八代」の天皇の記述が少ないのは、文字がなかったからではなく、重要すぎて文字にできなかったためである、という見方もございます。

- 記紀における年齢表記の背景: 日本の天皇の年齢や在位期間が、中国の歴史観に合わせ、非常に長く記されていることがあります。これは、中国の皇帝が望んだ「不老長寿」を日本の天皇も備えていることを示し、日本が優れた国であることを対外的に示す意図があったとされます。また、**「春秋暦(しゅんじゅうれき)」**という、1年を2年として数える独自の暦法が途中まで用いられていたことも、記紀における年齢や在位期間が長くなる理由の一つとして挙げられております。これを半分にすることで、より現実的な期間となるとも考えられております。

- 地政学的な視点: 吉備国との戦いにおいては、瀬戸内海を拠点とする勢力と、その奥地(岡山)を支配する吉備国との関係が、シーパワーとランドパワーという地政学的な視点で語られることもございます。

まとめ:その後の影響

孝霊天皇の御代は、「倭国大乱」が最高潮に達し、特に吉備国との熾烈な戦いが繰り広げられた時代として位置づけられます。彼の御名に用いられた「孝」の字が、この「乱」の時代を象徴しているという事実は、当時の社会がいかに緊迫していたかを物語っております。

特に、大木日子諸進命による日本海側諸勢力の結集と、新羅王族が拠点を構えた吉備国への反撃は、その後の大和朝廷が再び勢力を拡大し、日本の統一へと向かうための重要な転換点となりました。文字記録が少ない「欠史八代」の一人でありながらも、口伝という形で伝えられてきた逸話や、その御功績とそれがもたらした影響を考察することは、日本の古代史におけるその存在の重要性を再認識させるものでございます。

基本情報

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 天皇名 | 孝霊天皇(こうれいてんのう) |

| 本 名 | 大山と猫難波ねやったらいこ / 太仁の御子 |

| 御 父 | 孝安天皇(こうあんてんのう) |

| 御 母 | (引用元資料に記載なし) |

| 御 父 | 大木日子諸進命(おおきひこもろすすめのみこと) |

| 御 陵 名 | (引用元資料に記載なし) |

| 陵 形 | (引用元資料に記載なし) |

| 所 在 地 | (引用元資料に記載なし) |

| 交通機関等 | (引用元資料に記載なし) |

| 御在位期間 | 第7代天皇 |