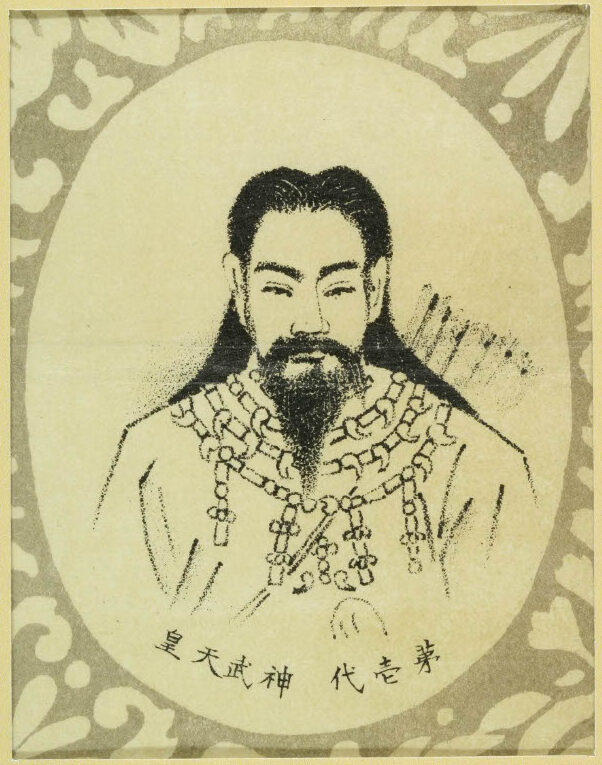

日本建国の父とされる初代天皇:神武天皇(神日本磐余彦天皇|かむやまといわれひこのすめらみこと)。

その御陵は、奈良県橿原市にある畝傍山東北陵 (うねびやまのうしとらのすみのみささぎ)にあり、神武天皇の皇居であった畝傍橿原宮の推定地、その場所に創建された橿原神宮からも徒歩圏内にあります。

現代まで2000年以上も続く、世界最古の王朝とされる日本の皇室ー。

その始まりには、どのようなエピソードがあるのでしょうか。

神武天皇

神武天皇は、九州日向の地から畿内へと東征(神武東征)し、現在まで続く統一された王朝(皇室)である日本という国体の基礎を築かれた初代天皇です。

その御名は、日本の国づくりの象徴として現代に伝わります、

日本の正式な歴史書(=正史)である古事記によると、神武天皇は広大な日本の地を統一するため、九州から畿内へと道を歩んだとされています。

しかしその道中でご兄君である五瀬命(いつせのみこと)は、近畿地方の土着の豪族、長髄彦(ながすねひこ)との戦いで命を落とされ、神武天皇ご自身も一時的に道を見失われるなど、困難に直面します。

しかし、その苦境の中で八咫烏(やたがらす)という存在が道案内を務め、神武天皇を導くことで皇位に即位したとされています。

詳しい話はここでは割愛しますが、日本建国には勇者もののRPGさながらのエピソードがあったんですね。

※ゲーム開発に興味のある方、ぜひ神武天皇をモデルにしたRPGを作ってみませんか?興味ある方はぜひツイッターから交流しましょう〜

神武天皇の功績

神武天皇の最大の功績といえば、何より「日本国の創設」にあると言えるでしょう。

現在の宮崎県にあたる日向を発し、各地の勢力を平定しながら東に進まれ、最終的に大和の地(現在の奈良県)で初代天皇として即位されました。

これにより日本に統一された王朝の基礎が確立され、現代まで息づく2600年以上にわたる日本の皇室、日本国の歴史の出発点となりました。

現実的な話をすると、神武天皇の即位後も各地に残る勢力を平定していくエピソード(ヤマトタケルや景行天皇のエピソードなど)が残っていることから、この時点で日本を統一したわけではなさそう(あくまでも筆者の考察です)ですが、いわば2600年続く王朝の礎が奈良県橿原市周辺で出来上がったのは間違いないでしょう。

またこれも筆者の推察にはなりますが、奈良盆地周辺に乱立していた豪族たちが、イワレヒコまたはそのモデルとなる人物をトップとする形で連合体を形成したと思われます。

ちなみにですが、この当時の時代背景を理解する上で重要なのは、歴史の記述方法です。

日本の紀元は、紀元前660年とされていますが、とある口伝(正統竹内文書)によるとこれは日本の独自の暦である春秋暦を用いて計算されたものであり、実際の誕生時期は1世紀頃であった、という考え方ができるそうです。

この春秋暦では1年を2年として数える時期があったため、現在の暦とは異なる計算がなされている、という訳ですね。

※現代でも6月の30日には夏越の祓(なごしのはらえ)という神事が行われますが、これは春秋暦の名残と言えるのかもしれません。

まとめ:その後の影響

神武天皇は、私たちが暮らす日本という国の創始者として、その後の歴史に計り知れない影響を与えました。

その実在こそ考古学的に証明されてはいませんが、ご兄君たちの確かな実績や、後世に続く各氏族への伝承や後裔氏族たちの存在からも、筆者は実際する人物であったと考えています。

神武天皇の建国により、日本は単一の王権による統一国家としての道を歩み始め、その後の歴代天皇へと連なる統治の基盤が確立されました。

筆者が考える日本の歴史の面白さは、今上天皇のルーツが神武天皇、もっというと神話から連なっている点にあります。

日本に生まれ生活する私たちも、元を辿れば神話に連なっていたりするんですよね。

基本情報

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| 天皇名 | 神武天皇(じんむてんのう) |

| 御 父 | 鵜葺草葺不合命(うがやふきあえず) |

| 御 母 | 玉依姫命(たまよりひめ) |

| 御陵名 | 畝傍山東北陵(うねびやまのうしとらのすみのみささぎ) |

| 陵 形 | 円丘 |

| 所在地 | 奈良県橿原市大久保町 |

| 交通機関等 | 近鉄「畝傍御陵前」下車 西へ0.7km |

| 御在位期間 | 紀元前660年〜紀元前585年4月9日 |